| Foto des Monats – Mai 2025 |

[English version] |

Foto des Monats – Machen Sie mit!

Liebe Leserinnen und Leser der Rubrik „Foto des Monats“,

in dieser Rubrik erweitern wir unser Themenspektrum rund um die Schadenverhütung im Bereich Transport. Künftig betrachten wir nicht nur Risiken im Straßentransport, sondern widmen uns der Ladungssicherung und Transportsicherheit über alle Verkehrsträger hinweg – ob auf der Straße, der Schiene, zu Wasser oder in der Luft. Dabei nehmen wir auch Herausforderungen wie Umschlagsprozesse und Hebetechnik in den Blick. Gleichzeitig möchten wir auch positive Beispiele hervorheben, die bewährte Lösungen und Best Practices sichtbar machen.

Ihre Einsendungen sind dabei eine wertvolle Bereicherung: Mit Ihren Fotos und Beiträgen tragen Sie dazu bei, praxisnahe Einblicke zu liefern, aktuelle Entwicklungen aufzuzeigen und den fachlichen Austausch zu fördern. Senden Sie Ihre Ideen, Quellen und Bilder gerne an marc.sommerfeld@gdv.de.

Lassen Sie uns gemeinsam mehr Aufmerksamkeit für sichere Transportprozesse schaffen und bewährte Maßnahmen zur Schadenverhütung sichtbar machen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Transport-Team des GDV

Foto des Monats – Monat Mai

Unauffällig, aber problematisch – Wenn Ladungsbewegung den Bahntransport stoppt.

Zum erneuten Aufschlag in der Reihe „Foto des Monats“ erreichten uns Fotos aus der Schweiz.

Auf den ersten Blick scheint der Container unversehrt (Abb. 1). Man könnte annehmen, dass er gerade erst beladen und verschlossen wurde. Tatsächlich hat er jedoch bereits einen Teil seiner Transportstrecke hinter sich.

Auch der Blick ins Innere des Containers (Abb. 2) lässt keinen Schaden vermuten. Die Ladung besteht aus PET-Flaschen, die als Wertstoff für das Kunststoffrecycling bestimmt sind.

Abbildung 1 [Double S Solutions AG]

Doch fällt sofort die deutliche Lücke auf der rechten Seite des Containers ins Auge. Nach den vorliegenden Informationen hat sich die Ladung während des Transports bewegt – allerdings ohne sichtbare Schäden an der Ladung oder dem Container zu hinterlassen.

Abbildung 2 [Double S Solutions AG]

Wo liegt das Problem?

Das Problem liegt nicht in einem klassischen Sachsubstanzschaden, sondern in den Folgen der festgestellten Ungleichgewichte. Durch die Bewegung der PET-Flaschen hat sich das Gewicht innerhalb des Containers verlagert, was zu einer ungleichmäßigen Belastung der Achsen des Bahnwagens führte.

In der Schweiz werden viele Güter über die Schiene transportiert. Die Bahnbetreiber überwachen dabei nicht nur die Achslast der Züge, sondern messen auch die Radlast der einzelnen Achsen, um Ungleichgewichte zwischen den rechten und linken Rädern festzustellen.

Offensichtlich sehen die Bahnbetreiber in diesen Ungleichbelastungen ein Sicherheitsrisiko – insbesondere bei Tunneldurchfahrten. Daher werden betroffene Waggons vor der Einfahrt in einen Tunnel in einem sogenannten „Interventionsbahnhof“ aussortiert. In diesem Fall ordnete der Bahnbetrieb an, dass eine „Besserverladung“ oder Umladung zwingend erforderlich sei.

Die Konsequenzen

Obwohl weder der Container noch die Ladung beschädigt wurden, führte die festgestellte Unwucht zu erheblichen betrieblichen Maßnahmen:

- Entladung des Containers vom Bahnwagen

- Standgeld für den Container

- Hoher Aufwand durch das Ent- und Beladen der PET-Abfälle

- Zusätzliche Sicherung der Ladung

- Werkstattaufenthalt des betroffenen Bahnwaggons zur technischen Überprüfung

Diese Maßnahmen verursachten Verzögerungen und zusätzliche Kosten, obwohl an der Ladung selbst kein Schaden entstanden ist.

Die Höhe des Schadens lag bei ca. 15.000 EUR.

Wie hätte man den Vorfall verhindern können?

Die Ursache für die festgestellte Unwucht liegt in der fehlerhaften Verladung des Containers. Eine korrekte Verladung hätte das Problem vermieden. Ein Blick in den IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-Code) zeigt, welche Maßnahmen notwendig gewesen wären.

1. Schwerpunkt richtig positionieren

Bereits in Kapitel 9, Punkt 9.1 des CTU-Codes wird darauf hingewiesen:

„Der Packer soll sicherstellen, dass […] die Einschränkungen bei einem außermittigen Schwerpunkt eingehalten werden […].“

Dies bedeutet, dass die Ladung so verstaut werden muss, dass der Container nicht aus dem Gleichgewicht gerät.

In Anlage 7, Punkt 1.11 wird dies konkretisiert:

„In Längsrichtung muss sich der Schwerpunkt der gepackten Ladung innerhalb der zugelassenen Grenzen befinden. In Querrichtung soll der Schwerpunkt in der Nähe der halben Breite der CTU liegen.“

Hier war das Problem: Die PET-Flaschen waren nicht gleichmäßig verteilt, wodurch sich ihr Schwerpunkt zu einer Seite verlagerte. Dies führte zur ungleichen Radlast des Bahnwagens.

Was „in der Nähe“ bedeutet, wird in der Praxis anhand der Anlage 7, Punkt 3.1.4 definiert:

„[…] Generell soll der außermittige Schwerpunkt der Ladung nicht mehr als ±5% betragen. […]“

In diesem Fall hätte die Beladung des Containers so erfolgen müssen, dass der Schwerpunkt um nicht mehr als 5 % der Containerbreite von der Mitte des Containersabweicht.

Was bedeutet dies in Zahlen: Bezogen auf die Außenbreite des Containers von knapp 244 cm dürfte man aus der Mitte heraus lediglich um 12 cm abweichen.

3. Zusätzliche Ladungssicherung gegen Verrutschen

Selbst wenn der Container anfangs korrekt beladen wurde, zeigt der Vorfall, dass sich die Ladung während des Transports bewegt hat. Um das zu verhindern, hätte eine zusätzliche Ladungssicherung angewendet werden müssen.

Dazu gehören:

- Formschlüssiges Verladen: Die PET-Flaschen hätten so angeordnet werden müssen, dass sie sich nicht frei bewegen können, zum Beispiel durch Quer- oder Längsbalken.

- Rutschhemmende Unterlagen: Der Einsatz von Antirutschmatten oder Zwischenlagen hätte die Bewegung der Ladung verringert.

- Zurrmittel: Gurte oder Netze hätten die PET-Flaschen fixieren und verhindern können, dass sie sich auf einer Seite des Containers ansammeln.

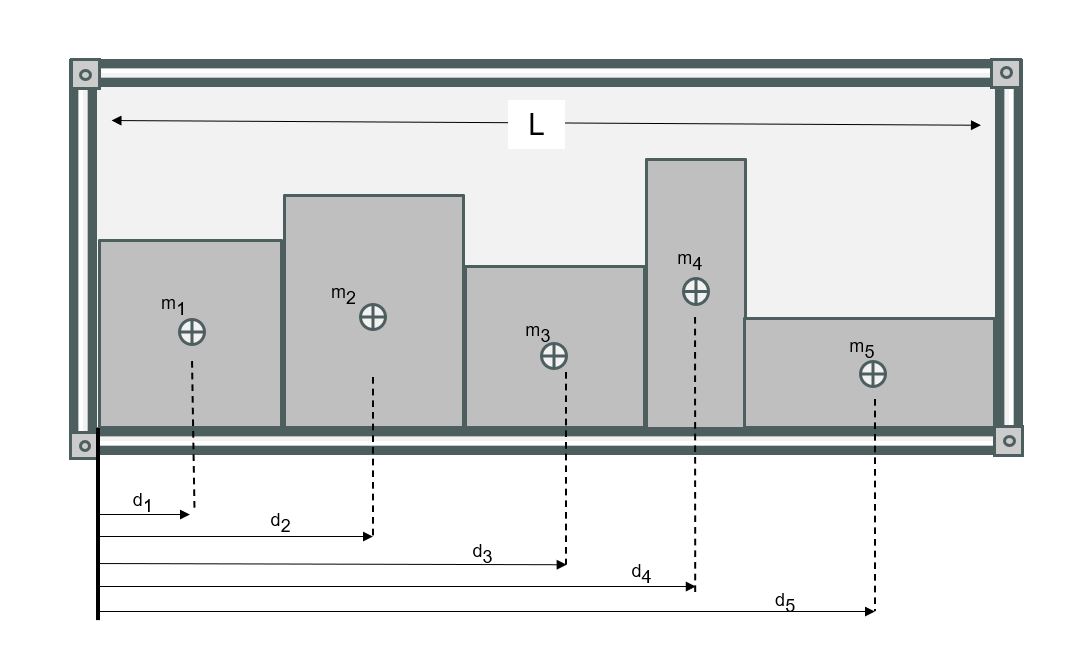

Zur Berechnung des korrekten Schwerpunktes bietet der Anhang 4 zur Anlage 7 eine schematische Darstellung, die als Orientierungshilfe dient (Abb. 3). Diese Darstellung zeigt die Vorgehensweise in der Längsrichtung des Containers. Man kann nach der gleichen Methode eine Berechnung in Querrichtung ansetzen.

Längsposition des Ladungsschwerpunkts in einer CTU

Die Längsposition des Ladungsschwerpunkts ist in Verbindung mit spezifischen Lastverteilungsvorschriften und -diagrammen von CTUs zu verwenden. Die Längsposition des Ladungsschwerpunkts innerhalb der Innenlänge einer gepackten CTU ergibt sich beim Abstand d von der Stirnseite durch folgende Gleichung (siehe Skizze)

Skizze 1 [CTU-Code Annex 7 Appendix 4]

d = Abstand des gemeinsamen Schwerpunkts von der Stirnseite des Ladebereichs [m]

mn = Masse der einzelnen Versandstücke oder Umverpackung [t]

dn = Abstand des Schwerpunkts der Masse mn von der Stirnseite des Ladebereichs [m]

Fazit

Der Vorfall hätte durch eine korrekte Verladung und Sicherung der Ladung verhindert werden können. Entscheidend ist:

- Schwerpunkt beachten: Die Ladung muss gleichmäßig verteilt sein, damit keine einseitige Belastung entsteht.

- Maximale Abweichung von ±5% einhalten: Einseitige Gewichtsverlagerungen sind problematisch.

- Zusätzliche Sicherung der Ladung: Rutschhemmende Maßnahmen und Zurrmittel verhindern, dass sich die Ladung während des Transports verschiebt.

Dieser Fall zeigt eindrucksvoll, dass nicht immer sichtbare Schäden über die Sicherheit eines Transportes entscheiden. Ein außermittiger Schwerpunkt kann erhebliche betriebliche Auswirkungen haben – bis hin zur Transportunterbrechung. Die Einhaltung der CTU-Code-Richtlinien kann solche Probleme vermeiden und zur sicheren Abwicklung von Bahntransporten beitragen.

Hinweis:

Man kann den CTU-Code in seiner letzten offiziell herausgegebenen Version unter folgendem Link kostenfrei herunterladen:

https://unece.org/transport/intermodal-transport/imoilounece-code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-codeUnter diesem Link gelangt man auf die Seiten der UNECE. Nach der Beantwortung einer kurzen anonymen Erhebung kann man den CTU-Code in folgenden Sprachen herunterladen:

Englisch (Original), Arabisch, Chinesisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Deutsch.

Zurück zum Anfang